PAGE TOP

【高卒採用の基本ルール】実施するメリット・デメリットやポイント

更新日:2025/04/08

近年、採用市場において、人手不足が深刻な問題となっています。 特に、新卒採用の中でも大卒採用において、優秀な学生の獲得が困難とされています。 そこで多くの中小企業から注目を集めているのが「高卒採用」です。 今回は、なぜ高卒採用が注目を集めているのか、高卒採用のルールやメリット・デメリットなどについて、詳しく解説します。

「初年度から結果を出すのが難しい」と言われている高卒採用。

はじめての高卒採用で3名の採用に成功した企業の事例をもとに、採用成功の秘訣を紹介します。

目次

高卒採用が注目を集めている背景

高卒採用に注力する中小企業が増えてきている背景にあるのは、慢性的な人材不足です。日本の就職戦線は依然として売り手市場で、大卒の就職希望者が一部の人気企業に集中してしまうという状況が続いています。

そのなかで、大卒採用に替わる新たなチャネルとして「高卒採用」が注目を集めたのです。

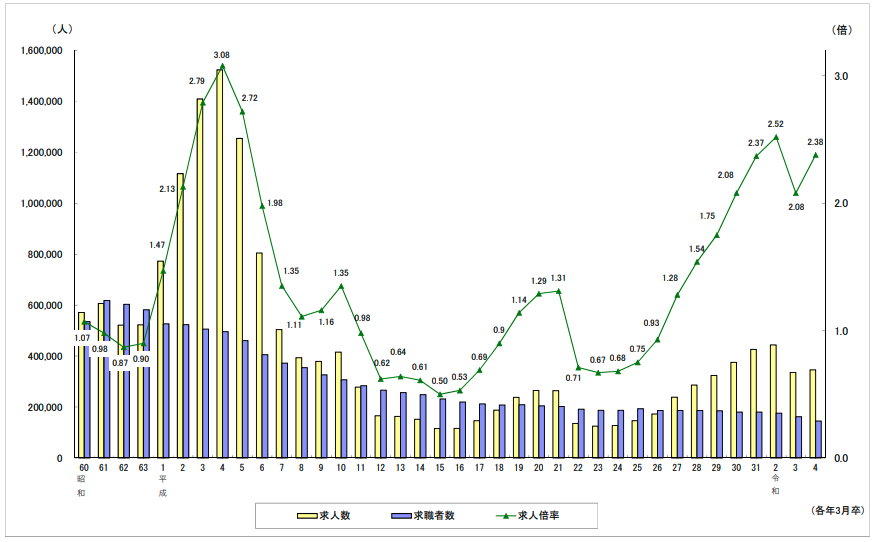

注2:求人倍率は小数点第3位を四捨五入している。

注3:各数値は、各年の3月に卒業する高校新卒者の前年7月末現在の数値である。

※1:厚生労働省「高校新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況の推移(7月末現在)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11804000/000849109.pdf

厚生労働省が令和3年7月に実施した調査によると、新型コロナウイルスの打撃を受けた直近2年(令和3年、4年)を除くと、2011年以降、高卒採用の求人数は増え続けていることがわかります。(※1)

人材不足の解決や、ますます厳しくなると予想される若手人材の確保に備えて、「高卒採用」に取り組み始める企業が年々増加しているのです。

今まで高卒採用を行っていなかった企業にとっては、高校を卒業したばかりの若者を採用することに不安を感じることもあるでしょう。しかし、高卒採用には「内定辞退が少ない」、「採用コストが抑えられる」といったメリットがあります。

ひと昔前は、製造業や小売業の求人が中心だった高卒採用ですが、近年ではエンジニア職や営業職の求人も珍しくありません。

高卒採用はただの人数合わせではなく、将来的に会社の戦力となる人材を採用する手法の一つとして捉えられているのです。

高卒採用の基本ルール

未成年を対象として、あっせんに近いかたちで行われる高卒採用では、大卒採用とは異なる独自のルールが定められています。

まずはその違いについて理解しておきましょう。

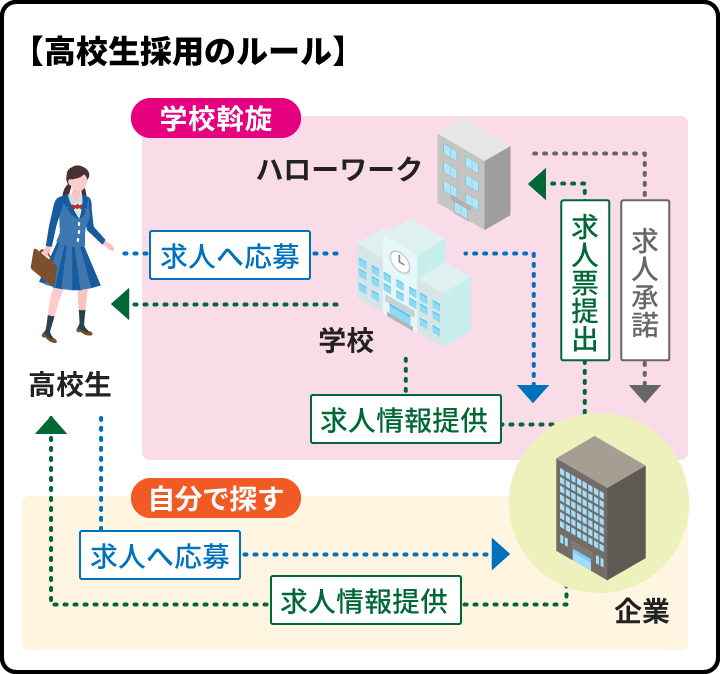

【ルール1】学校斡旋

高卒採用は、学校が企業と学生の間に入り、やりとりや就職活動の指導を行うことが一般的です。

そのため、高校採用を行う企業は、ハローワークに申請をし、取得した求人票を高校へ提出する必要があります。

近年、学校斡旋以外の方法に目を向ける傾向は高まり、実際に高校生自身が企業とやりとりをして就職活動を行うケースも増えていますが、学校斡旋と比較するとまだまだ少数派といえます。

まだ社会に出たことのない高校生が自分だけで企業を選ぶことはとても大変なことのため、安心して就職活動ができるよう、企業は最大限のサポートを心がけなければなりません。

【ルール2】一人一社制

高卒採用の最も大きな特徴は、「一人一社制」のルールが定められていることです。

一人一社制とは、企業が自社への応募に際して単願を求め、学校側としても応募の推薦を制限し、応募解禁日から一定時期の間まで、一人の生徒が応募できる企業を一社までとする制度です。

これは「未成年である高校生の就職には独自のルールが必要である」という考えのもと、行政、主要経済団体、学校組織の3者協定で定められた慣習です。

高校生は学校の推薦状を持って応募を行うため、内定辞退がほとんどありません。

しかし、現在ではこの制度に懐疑的な意見もあり、段階的に複数企業への応募を許可するなど、自治体ごとのルールも設けられています。(※2)

また、10月以降は都道府県ごとに一人二社応募が可能となります。(※3)

※2:秋田県・沖縄県のみ、応募開始時期より一人三社の応募が可能です。

※3:一人二社応募が開始されるスケジュールは、都道府県ごとに異なります。

【ルール3】求人票の作成

高校の紹介を受けて高卒採用を行うには、まずはハローワークへの求人票の登録が必須です。

求人票の登録は一般枠とは違い、高校新卒専門の求人票があるため、アルバイトや中途募集の際にすでにハローワークを登録している企業も注意をしましょう。

ハローワークに申請した求人情報は、厚生労働省が管理をしている「高卒就職情報WEB提供サービス」と求人票に落とし込まれます。

この求人票を学校へ提出し、先生を通して生徒とコンタクトをとっていきます。

高卒採用のメリット・デメリット

なぜ、いま高卒採用が注目を集めているのか。メリット・デメリットから紐解いていきます。

高卒採用のメリット

高卒採用の大きなメリットは、低コストで行うことができるという点です。

その理由として、「大卒採用に比べて初任給が低いこと」、「求人情報の広告掲載費が比較的リーズナブルであること」などが挙げられます。

また、一人一社制により、学生は複数企業への併願ができないため、大卒採用と比較をして内定辞退率が低いこともメリットの一つとされています。

高卒採用のデメリット

高卒採用は独自のルールが定められていることから、デメリットも存在します。

例えば、「一人一社制」の影響により、入社後に「イメージと違った」といったミスマッチが起きやすい傾向があります。

これにより、多くの選択肢から就職作を選べる大卒者と比較をすると、離職率が高くなってしまうのです。

また、学校斡旋が主流となっている高卒採用では、高校の先生とコンタクトをとることが重要のため、求人票の発送や高校訪問など、採用担当者のマンパワーがかかってしまうこともデメリットとされています。

高卒採用にはメリットだけでなくデメリットもあるという点を押さえておきましょう。

高卒採用を実施する際のポイント

学校の先生との関係性を構築する

前述したように、高卒採用は学校斡旋が主流となっています。

そのため、生徒とのコンタクトをとるためには、まずは高校の先生にアプローチをかけ、信頼関係制を築くことが重要なポイントとなります。

先生は人事異動がない限り、その高校で翌年も進路指導を担当するケースが多いです。

特に、「進路指導の先生」との関係性の構築は、高卒採用において非常に重要な採用戦略ともいえます。

早期離職を防止する対策を行う

高校生の就職活動は、学校からの斡旋を受ける限りは「一人一社制」が原則となり、大学生のように、複数の企業を比較しながら企業選定を行うことができません。

また、学校で確認できる求人情報は、求人票に記載されている「給与」や「休日休暇」、「就業時間」、「勤務地」などの条件面のみで、さらに、高校生は7月からの短い期間で応募する企業を決めなくてはなりません。

仕事内容や企業カルチャーなどの理解度が低いまま、就職先の決定を迫られた結果、ミスマッチを起こし、入社後すぐに離職してしまうのです。

そのため、学校へ自社のパンフレットを配ったり、高卒専用のナビサイトへ掲載をしたり、離職の原因であるミスマッチを事前に防止することが重要となります。

まとめ

人材不足が深刻な問題化とした近年、新たな採用チャネルとして「高卒採用」は多くの企業から注目を集めています。

未成年を採用対象としていることから、独自のルールが根付いており、多くの制限が設けられていることが特徴です。

まずは大卒採用との違いを把握し、さらにメリット・デメリットを理解したうえで活用していきましょう。

\採高卒採用の無料相談受付中/