PAGE TOP

今さら聞けない!大学訪問のメリットとは?訪問までの手順や実践ポイントを解説

更新日:2025/06/11

近年、新卒採用において、採用活動の幅を広げるために「大学訪問」を実施する企業が増えています。費用を抑えたうえで、ターゲットとなる学生に直接アプローチができる大学訪問ですが、実施へのハードルが高いと感じている採用担当者も多いのではないでしょうか。今回は、大学訪問を成功させるために把握しておくべきメリット・デメリットや、実施手順やポイントなどについて、詳しく紹介します。

目次

大学訪問の目的とは?

大学訪問とは、企業の採用担当者が大学のキャリアセンターや就職支援課へ訪問し、自社の紹介を行うことを指します。

訪問先の大学と信頼関係を構築することができれば、求人票や会社案内パンフレットの設置、合同企業説明会へ参加ができ、多くの学生に認知をしてもらうことが可能です。

さらには、次年度以降も継続的に大学内で開催される合同企業説明会へ参加ができたり、学生の紹介を受けられたりと、活動の場を広げることができるのです。

大学訪問を実施するメリット

「大学訪問」は、どのような点が他の採用手法よりも優位性を持っているのでしょうか。

大学訪問を実施することで得られる2つのメリットを紹介します。

【メリット1】学生の母集団形成ができる

自社の事業内容に近い学部・学科がある大学など、自社の求める人材が多く在籍している大学にアプローチができるので、自社にマッチした質の高い母集団形成を行うことが可能です。

特に、地元の学生から応募を増やしたい場合、大学内での企業説明会の参加や、求人票・パンフレットの設置は非常に魅力的です。

求人広告やナビサイトへの掲載だけでは、大企業より目立つことはなかなか難しいですが、大学の担当者から学生に取り次いでもらえた場合、就職先として検討してもらえる可能性が高くなるのです。

https://www.earc.or.jp/wp/wp-content/uploads/houkoku-2020student-research.pdf

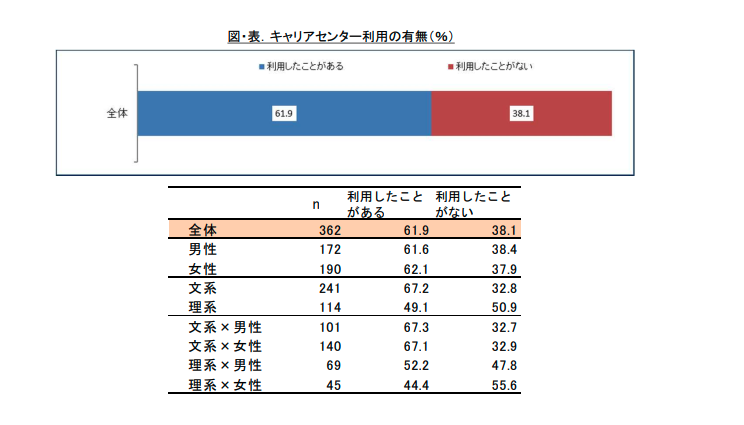

就職活動における情報入手先として、「大学のキャリアセンターや就職課を利用している」と回答した学生は61.9%と、半数を超えています。(※1)

大学のキャリアセンターは、大学4年生だけでなく、低学年のキャリア形成を支援する役割も担っており、就職活動前から自身のキャリア形成に関心を持つ学生への認知拡大のためにも、大学訪問は効果的といえます。

【メリット2】低コストで採用の広報活動ができる

企業が大学訪問を実施する最大のメリットは、低コストで自社の採用広報活動ができることです。

株式会社リクルートが運営する就職みらい研究所の「就職白書2020」によると、19年度の新卒採用(20年卒)における、1人あたりの平均採用コストは93.6万円となっています。(※2)

一般的に企業が新卒採用を行う場合、求人広告やナビサイトに求人掲載したり、会社説明会を開催したりといった採用活動を行う必要があるため、膨大な採用コストが発生します。

しかし、大学訪問を行い、大学から承認が得られると、無料で求人票やパンフレットを大学内に設置してもらうことが可能となります。掲載費や会場費、出展費などがかからないため、採用活動を低コストで抑えることができるのです。

※2:就職みらい研究所「就職白書2020」

https://www.earc.or.jp/wp/wp-content/uploads/houkoku-2020student-research.pdf

大学訪問を実施するデメリット

大学訪問を実施するメリットを紹介しましたが、大学訪問を実施することで生じるデメリットはないのでしょうか。

ここでは多くの企業が見落としがちな2つのデメリットを紹介します。

【デメリット1】大学との信頼関係の構築に時間がかかる

大学訪問を実施するデメリットは、大学との信頼構築に時間的コストがかかることです。

一度の訪問で信頼関係を築くことは非常に難しく、定期的な訪問が必要となります。

しかし、 訪問回数が増えればそれだけ人件費や交通費がかかり、時間だけでなくコストも費やす必要が出てくるのです。

また、大学との信頼関係が浅いと、学内の新卒採用イベントや学生の動向などの重要な情報を集めることが困難となります。

そのため、せっかく築いた信頼関係を損なうリスクを懸念し、研究室やゼミ経由で紹介された学生を不採用にしづらい、といったデメリットもあるのです。

【デメリット2】地方大学へ訪問する際は、移動工数とコストがかかる

地方の学生を採用したい場合、大学訪問は最適といえます。

学生は、キャリアセンターや就職支援課を利用することが多く、名前が通っていない企業でも認知される可能性が高くなるのです。

しかし、地方大学へ訪問をするとなれば、移動時間や人件費、交通費などがかかってしまいます。

都市部にある大学の訪問は、1日に何校も回ることが可能ですが、地方にある大学の場合は大学数や交通網を考えると、それほど多くの大学を回ることは困難であり、効率的とはいえません。

大学訪問を実施する流れ

STEP1:求めるターゲット層を設定する

まずは、自社の求める人物像(採用ターゲット)を具体的に設定します。

出身大学、学部・学科、選考分野、得意分野、サークル活動などでの役割や立ち位置など、自社で活躍している社員からイメージすると、より具体性を持たせることができるでしょう。

STEP2:大学を選定する

次に、訪問する大学の選定を行います。

初めて大学訪問を行う場合、採用実績のある大学や、会社所在地に近い大学から始めるのがおすすめです。

STEP3:アポイントを取る

大学にはキャリアセンターや就職支援課といった、学生の就職活動を支援する機関が設置されています。アポイントを取るときは、このキャリアセンターや就職支援課へ連絡を入れることで相談が可能です。

大学訪問を行う際は、企業の顔として悪い印象を与えないように心がける必要があります。必ず、事前に連絡を取ってから訪問しましょう。

STEP4:訪問前準備を行う

事前準備として、訪問先の大学について下調べを行うことは必須です。

学生数や、毎年いつごろ合同説明会や新卒採用イベントを行っているのか等、事前に知っておくことで大学側の印象は良くなるでしょう。

名刺やパンフレット、求人票の準備をするとともに、自社のPRや採用したい人物像などを手短に説明できるようにしておくことも重要です。

大学訪問を成功させるためのポイント

企業が大学の担当者と話せる時間はそれほど長くはありません。

「今回はインターンに関する情報の提供をしてもらう」、「この情報をもとに〇〇教授を紹介してもらう」など、明確な目的やゴールを設定することが必要です。

また、訪問後は必ずお礼の連絡を入れるようにしましょう。

「対応の早い企業」や「丁寧な企業」といった印象を与えることができれば、良好な関係性の構築につなげることが期待できるのです。

まとめ

大学との信頼関係を構築するのには時間がかかります。

効果を感じるまでにはある程度の期間を要するため、はじめは効率が悪いと感じることもあるかもしれません。

しかし、正しい手順で大学訪問を行うことで、大学との関係性を構築することができれば、翌年以降も継続的な採用活動の場を得ることができます。

地道な関係性づくりを心がけることで、安定的な母集団形成が実現できるのです。