PAGE TOP

採用サイトは本当に必要?採用サイトを作るべき理由を解説

更新日:2025/04/14

就職・転職活動の際に、企業研究や情報収集を行う際、コーポレートサイトだけでなく採用サイトを利用する求職者が増加傾向にあります。

しかし、「採用サイトはなぜ作らなければいけないの?」、「そもそも今のコーポレートサイトの採用ページだけではダメなの?」といった疑問を抱えている採用担当者もいるでしょう。

今回は、採用サイトの必要性と目的、コーポレートサイトの違いや、採用サイトを作成する理由やポイントを解説します。

採用サイト制作サービスの紹介資料です。

20,000社以上の採用支援をしてきたノウハウを活かし、企業の魅力を引き出すWEBサイトを制作。

求職者に響くデザインとコンテンツを提供し、成果につながる採用活動をサポートします。

目次

採用サイトとは?

採用サイトの目的と必要性

採用サイトとは、文字通り「採用に特化した情報を発信するWebサイト」のことを指します。

採用における情報を魅力的に伝えることで、求職者の志望度を高め、質の良い応募を獲得することを目的としています。

https://www.disc.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/07/202107_homepagechosa.pdf

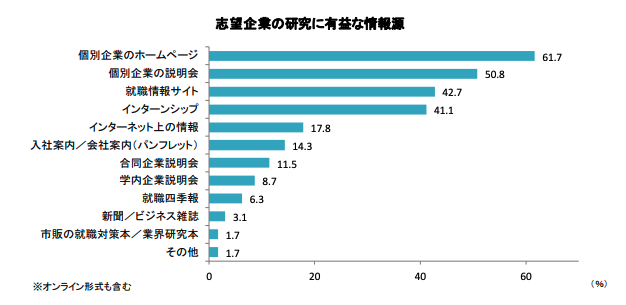

株式会社ディスコキャリタスリサーチの「2022年卒 採用ホームページに関する調査」によると、約6割の学生が「企業研究を行う上で有益な情報源は、採用ホームページである」と回答しています。(※1)

採用ホームページは、学生が企業研究を行ううえで、重要な役割を果たしていると読み取ることができます。

コーポレートサイトとの違い

コーポレートサイトと採用サイトは、運営目的、ターゲットが大きく異なります。

コーポレートサイトのターゲットは、自社サービスや製品の利用者(顧客)、取引先、株主といった方がメインとなります。

主に、「会社概要」、「商品・サービスの説明」などを掲載することで、どのような企業であるのかを知ってもらうことを目的としています。

ターゲットが広く、掲載する情報量も多いため、求職者が求める「代表挨拶」や「社員の声」などの情報は、コーポレートサイトでは優先度が低くなり、他の情報に埋もれてしまう可能性があります。

一方で、採用サイトのターゲットは、自社の求人に興味がある求職者なります。

「募集要項」、「職種詳細」、「代表挨拶」、「選考ステップ」、「福利厚生」、「社員の声」などの、求職者が欲しい情報+企業の魅力を発信することで、求職者に企業理解を深めてもらうことを目的としています。

求職者目線でニーズのあるコンテンツを充実することで、コーポレートサイトでは実現が難しい、求職者にピンポイントで強く刺さるサイトを作成することが可能です。

採用サイトを作るべき2つの理由

【理由1】志望度を高めることができる

就職、転職という大きな選択をする学生や求職者は、当然、不安を感じています。

その不安を払拭し、志望度の向上を図るには、良い面だけでなく、悪い面も含めて情報を開示することが重要です。

求人広告は文字数や写真の枚数に限りがあるため、発信できる情報が限定されてしまいます。

一方で、採用サイトは採用に特化したWebサイトのため、求人広告では伝えきれない情報をしっかり発信することができます。

例えば、オフィスの見学動画や、働いている社員へのインタビュー、新入社員の対談動画など、自社の特徴がよりリアルに感じられるようなコンテンツを豊富に掲載することが可能です。

求人広告や他媒体よりも、自社の魅力や情報を最大限に発信することができるため、求職者の志望度の向上が期待できるのです。

【理由2】ミスマッチを防ぐことができる

採用サイトでは、「社員の1日のスケジュール」や「社員の声」など、具体性のある情報を掲載することが可能です。

仕事内容や会社の雰囲気を伝えるコンテンツを充実させることで、求職者が自身の働く姿をイメージしやすくなります。

また、「代表挨拶」などの学生、求職者に向けたメッセージを厚くすることで、企業カルチャーやビジョンの訴求が可能となります。

採用サイトで「求職者が求める情報+企業が伝えたい情報」を適切に発信することができれば、「思っていた仕事と違った」「イメージしていた会社の雰囲気と違った」といったミスマッチを防ぐことができるのです。

採用サイト制作サービスの紹介資料です。

20,000社以上の採用支援をしてきたノウハウを活かし、企業の魅力を引き出すWEBサイトを制作。

求職者に響くデザインとコンテンツを提供し、成果につながる採用活動をサポートします。

採用サイト作成における3つのポイント

POINT1:求職者が求める情報を掲載する

株式会社リクルートが運営する就職みらい研究所の「就職白書2022 」によると、就職活動中の学生が最も『知りたいと思っていた』ものは「経営方針・事業戦略」(64.3%)という回答が得られました。

また、『知ることができた』より『知りたいと思っていた』の方が値が高い項目の中で、この差が最も大きかったものは「社内の人間関係」(21.5ポイント)、次いで「採用選考の基準」(18.2ポイント)、「所定外労働時間(残業など)の実績」(17.2ポイント)であるという結果がでています。(※2)

求職者が求めている情報と、企業が伝えたい情報は必ずしも一致するものではありません。

応募の時点で、求職者が入社後に働くイメージを持てなかった場合、採用まで進んだとしても「イメージと違った」と早期離職につながるリスクが生じます。

自社のアピールに注力するあまり、本来の求職者が知りたいはずの情報がおろそかにないよう注意しましょう。

※2:就職みらい研究所「就職白書2022」p.27

https://shushokumirai.recruit.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/hakusho20220221_01-1.pdf

POINT2:コンテンツ内容は「わかりやすさ」を意識する

採用サイトは、あくまで学生や求職者向けのサイトであることを意識しなければなりません。

事業内容にコーポレートサイトと同様の内容を記載していては意味がなく、「自身がどんな仕事をするのか」といった、学生や求職者が知りたい情報を掲載することが重要なのです。

専門用語がある場合は、学生や求職者が理解しやすいよう、噛み砕いた説明を心がけましょう。

また、エントリーボタンをわかりやすく配置することも重要なポイントのひとつです。

良質なコンテンツを作っても、求職者がエントリー方法に迷ってしまうと、離脱者が増えてしまいます。

求職者が高い意欲を持ったままエントリーまで進めるようなサイト設計をすることも重要です。

POINT3:求人媒体やSNSと連携をさせる

就職・転職活動の情報収集において、SNSを利用する学生や求職者が年々増加しています。

そのため、採用サイトの運用と同時に、求人媒体やSNSの企業アカウントと連携をさせると、より高い効果を期待することができます。

特に、利用者数が多いInstagramやTwitter、Facebookなどを活用するのがおすすめです。

採用サイト内にSNSシェアボタンを設置すると、情報拡散にもつながりやすく効果的です。

まとめ

近年、求職者のほどんどが、就職・転職活動をする際に採用サイトで情報収集を行っています。

そのため、企業が採用サイトで発信をしていなければ、会社の魅力を十分に伝えきれず、応募の獲得を逃してしまう可能性があります。

採用サイトは、採用活動において重要なツールのひとつといえるのです。

採用サイトを活用し、「求職者が求める情報」と「企業が伝えたい情報」を発信することで、求職者の志望度の向上やミスマッチの防止を図り、マッチ度の高い人材の獲得を目指しましょう。